——當筆者看到《EDGE》雜志給 2010年3月9日發售的美版《最終幻想XIII》打出如此低分的時候,著實吃驚不小。

要知道系列上一作《最終幻想XII》曾經獲得過這本英國老牌游戲雜志十分制的9分高評價,以至于被推選為該雜志的“2006年年度游戲”。《EDGE》當年對FFXII毫不吝惜溢美之詞:“且不論該作在視覺和聽覺設計上的出色成就,FFXII僅憑其在游戲系統上高明而豐富的創新元素,就足以為游戲的未來畫下最美的藍圖。”

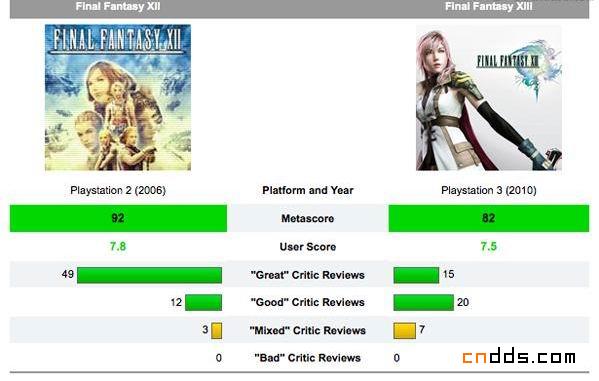

圖表1: FF12與FF13歐美媒體綜合評分(截止到2010年3月)綠色Great(杰作)評分是在90分以上;綠色Good(佳作)評分范圍在75-89;黃色Mixed(爭議)評分落在50-74之間;低于49分的為紅色Bad(渣作)。

從這個對比不難看出,FF13在西方媒體受到的評價的確較前作有所降低。主要是90分以上的盛贊評分少了,而泛泛的“佳作”多了。縱觀這些評分背后的具體評論,對FF13的批評主要集中在前11個章節(持續約15-25小時)的游戲體驗上。過去系列玩家熟悉的城鎮、商店、NPC、支線任務等互動要素都讓位于受限的戰斗(早期玩家對使用哪個隊友領隊沒有控制權,戰斗系統也未完全開放)和頻繁的動畫播片。而游戲全程不過13章,這就是國內許多論壇上所謂的 “一本道”。

這就讓游戲呈現出一種前所未見的古怪面貌:游戲的用心程度顯而易見,但就是不怎么耐玩。幾乎所有人第一眼看到這款游戲都會立刻感到精良的制作水準,但游戲絕大部分的體驗都是高度相似的──玩家幾乎沒有任何自由度可言,誰玩FF13的體驗都高度重復。甚至傳統JRPG玩家熟悉的練級打怪概念都被徹底顛覆。

且不論媒體對這種顛覆性的變化是褒是貶,所有人都必須承認Square Enix達到了他們的目的:玩家開始注意到這款作品和他們1987年以來玩到的所有FF系列作品都大不相同。對粉絲來說,FF13是否是RPG甚至都已經不再重要,他們獲得了“最終幻想式的體驗”。然而我們也必須說,這種劍走偏鋒的做法不是所有RPG都可以借鑒的。也就是說,其他廠商或游戲是無法從這樣一款特立獨行的作品身上學習、借鑒到可復制的成功模式的。如果不是FF強大的系列品牌號召力,這么做的結果很可能是災難性的,更不用說首周發售便在日本本土突破了150萬份的銷量。用《Game Informer》雜志的評論文章標題說就是:“Square Enix Delivers A Great Game, Not A Savior(這是一款佳作,但不是什么救星)”。

Square Enix

在被無數粉絲給予厚望的FF13這根“最后的救命稻草”之前,就有不少作品曾試圖樹立起「次世代JRPG 」子類型的標桿。就像西方RPG(Western RPG,以下簡稱WRPG)中的佼佼者,如BioWare的《舊共和國武士》當年在Xbox平臺起到的示范性作用那樣,建立起一種“原來主機RPG還可以這樣制作”的黃金案例。與此同時更重要的標準就是征服西方為主的全球游戲市場,像動作類游戲中的《潛龍諜影》系列、動作冒險類中的《生化危機》系列那樣,不僅僅日本本土獲得成功,更能開疆拓土,讓JRPG像FC、SFC時代那樣深得西方宅男宅女之心。

可惜接二連三的失敗,讓JRPG在次世代主機平臺上萎靡不振、止步不前的陰影愈發濃重。這些從投資到宣傳,都曾被賦予極大期待的“大作”包括:Square Enix/TriAce《最后的遺跡》、《星之海洋4:最后的希望》;Namco 《信賴鈴音:肖邦之夢》、《薄暮傳說》;Level 5《白騎士物語》;Mistwalker《藍龍》、《失落的奧德賽》(以上排名不分先后……)。

與JRPG在掌機,尤其是NDS平臺上的畸形繁榮相比,家用主機平臺上的JRPG可謂“這里的黎明靜悄悄”。在日本游戲市場嚴重縮水、游戲業界一片“我們落后了!日式游戲已死!”、以技術領先的歐美開發商主導世界游戲格局的大時代背景下,JRPG這一子類型顯得尤其落寞。

[哥只是一個傳說]——JRPG亂象背后的三大失衡

從歷史上看,JRPG和WRPG本不應是一個“二元對立”的局面,也不存在此消彼長的關系。 日式、西式的分野更多是媒體和玩家為了方便而歸結的模糊概念。從作品呈現的客觀形態來說,日本廠商所生產的、以日本本土玩家為主要受眾的RPG游戲的確和歐美廠商制作的RPG存在許多差異。JRPG最早從主機上繁榮,積累了無數經典品牌和模式,形成了自己的一套獨特風格;而WRPG始終以PC平臺為主要領地,繼承較多TRPG(桌上角色扮演游戲)的衣缽,經歷過數次興衰。就主機平臺來說,直到《舊共和國武士》的出現,WRPG的精髓才被以較為成熟的方式原汁原味地引薦到主機上──那已經是2003年的事情了。

以《最終幻想》系列為例。如果說,早年的FF系列作品積累了經驗,到FF7、8、9這三作和Play Station主機一起闖蕩天下,在歐美在內的全球范圍內贏得了國際聲譽和成就,那么可以說,FF10、FF12這兩作則在JRPG的內部形態發展上達到了前所未有的高峰。并把這一品牌和形態的優勢乘著PS2狂銷億部的大潮傳輸到了世界各地。JRPG也迎來了其最近的一個黃金期。

然而在盛世頂點之后,必然是歷史曲線的向下調整。當Xbox 360和PS3這一代“高清紀元”到來的時候,JRPG的萎靡才剛剛開始。筆者試著將一些觀察到的亂象歸結為三種失衡──

失衡之一:歷史與現實的不平衡

JRPG在過去數個主機世代所積累的優勢正在變成其不思進取的惰性本源。美國娛樂軟件聯合會(ESA)2009年發布的調查報告指出,美國電子游戲玩家的平均年齡是38歲。這群“老宅男”購買力強,同時又無比懷念過去的好時光。與此同時,游戲廠商也要兼顧青春期到20多歲的青年人,他們依然是電子游戲的主流消費者。另外也別忘了被Wii、iPhone、Facebook等近幾年的新興“藍海渠道”圈地趕羊吸引到玩家大軍中來的休閑玩家(其中可能包括你爸媽)。“玩家”這個詞從未如此復雜,難以定義。想要做一款皆大歡喜的游戲,談何容易。

任何廠商所能想到的最簡單的穩賺快錢的方法就是“復刻”、“重制”。于是我們看到掌控FF系和DQ系兩大王牌的Square Enix開始近乎瘋狂地出各種外傳與復刻版。

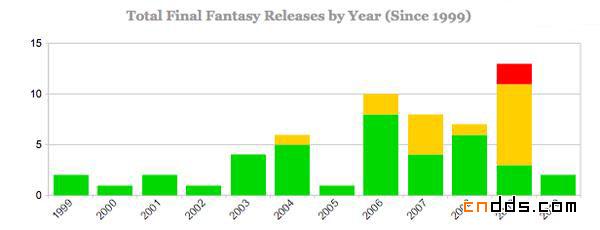

圖表2: 1999年以來,FF系列作品歷年推出數量與歐美媒體綜合評分(截止到2010年3月)色彩所代表的評分優劣與上圖相同

不難看到,在2006年FF12推出到2010年FF13登場這短短4年中,FF系列的外傳、復刻作品的轟炸達到了最高峰。與“量產”掛鉤的,必然是品質的下降。我們不難看出,圖中黃色、甚至紅色評價的作品正在侵蝕整個系列的聲譽與素質。《最終幻想 水晶編年史:水晶守護者》Final Fantasy Crystal Chronicles: The Crystal Bearers(ファイナルファンタジークリスタルクロニクル クリスタルベアラー)──當一款游戲名字一口氣都念不完的時候,我們是不是也對廠商沒完沒了的騙錢欲望厭倦了呢?

0

喜歡他,就推薦他上首頁吧^_^

0371-86068866

4008887269

cndesign@163.com

CND設計網(CNDESIGN)會員所發布展示的 “原創作品/文章” 版權歸原作者所有,任何商業用途均需聯系作者。如未經授權用作他處,作者將保留追究侵權者法律責任的權利。

Copyright ©2006-2019 CND設計網